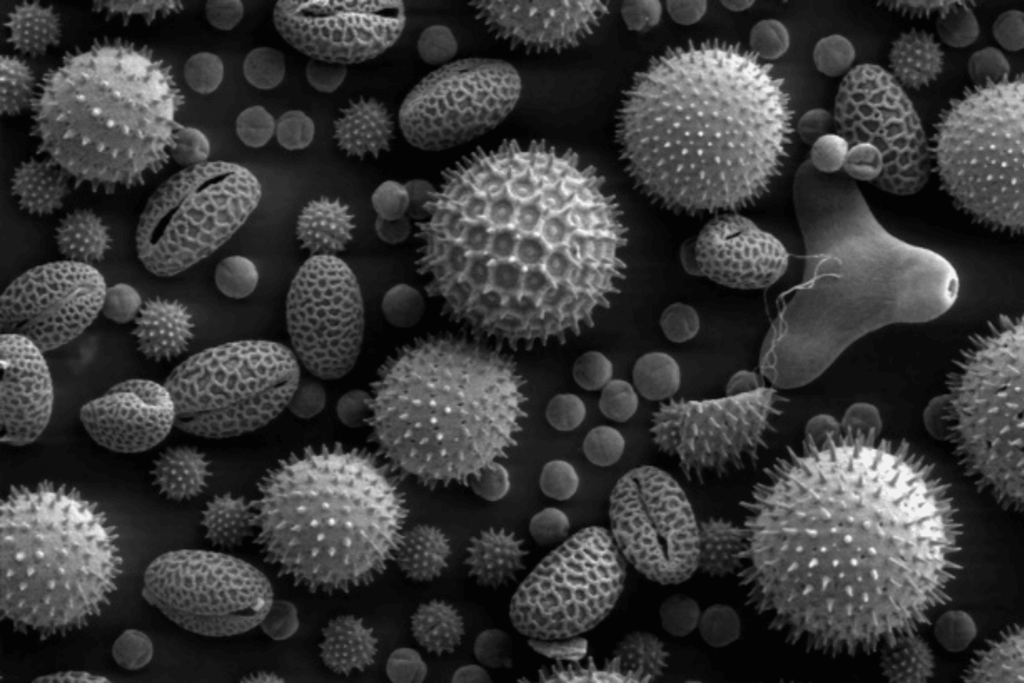

Rund 30 bis 40 % der Weltbevölkerung leiden heute an mindestens einer Form von Allergie, Tendenz steigend. In Deutschland ist bereits jedes dritte Kind betroffen. Besonders häufig sind Heuschnupfen, Hausstauballergien und Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Doch warum reagiert unser Körper überhaupt auf harmlose Dinge wie Pollen, Tierhaare oder Erdnüsse, als wären sie tödliche Bedrohungen?

Die Antwort liegt in unserem Immunsystem und in unserer Evolutionsgeschichte. Unser Immunsystem ist eigentlich dafür da, den Körper vor echten Gefahren zu schützen: Viren, Bakterien, Parasiten. Doch bei einer Allergie läuft etwas schief. Der Körper stuft harmlose Stoffe als gefährlich ein und startet eine Abwehrreaktion. Dabei schüttet er unter anderem Histamin aus, ein Botenstoff, der für Juckreiz, Schleimhautentzündungen, Husten oder Atemnot sorgt. Das ist keine Krankheit im klassischen Sinne, sondern eine Überreaktion auf Umweltreize.

Lange galten Allergien als „Fehlfunktion“, doch neue Theorien geben ihnen einen Sinn. Forscher wie Prof. Ruslan Medzhitov von der Yale University vermuten, dass allergische Reaktionen früher eine wichtige Rolle im Kampf gegen Parasiten oder Gifte gespielt haben. Die Symptome, Niesen, Husten, Juckreiz, helfen dabei, schädliche Stoffe schnell wieder aus dem Körper zu befördern. Das erklärt auch, warum viele Allergene, etwa Pollen oder Insektenstiche, biochemisch ähnliche Strukturen wie Parasiten besitzen. Allergien könnten also ursprünglich ein evolutionärer Schutzmechanismus gewesen sein.

Ein weiterer Erklärungsansatz ist die Hygiene-Hypothese. Studien zeigen: Kinder, die auf Bauernhöfen aufwachsen, haben seltener Allergien, sie kommen früh mit Bakterien, Tieren und Naturstoffen in Kontakt. In Städten hingegen, mit hohem Hygienestandard, weniger Keimen und mehr Umweltgiften, ist das Allergierisiko deutlich höher. Besonders spannend: Babys, die per Kaiserschnitt geboren werden, haben ein bis zu 30 % höheres Risiko für Allergien, vermutlich, weil sie bei der Geburt nicht mit den wichtigen „Startbakterien“ der Mutter in Kontakt kommen.

Auch Mikroplastik, Feinstaub und Stickoxide gelten inzwischen als mögliche Allergieverstärker. Eine Studie der WHO zeigt: Luftverschmutzung kann nicht nur Asthma auslösen, sondern auch das Risiko für Pollenallergien verdoppeln. Und der Klimawandel sorgt dafür, dass Pollensaison früher beginnt, länger dauert und intensiver wird, ein echter Teufelskreis für Allergiker.

Allergien sind auch genetisch veranlagt: Wenn ein Elternteil allergisch ist, liegt das Risiko für das Kind bei rund 30 %. Bei zwei betroffenen Eltern steigt es auf bis zu 70 %. Dennoch spielen Umwelt und Lebensstil eine genauso große Rolle wie die Gene, Zwillingsstudien haben gezeigt, dass eineiige Zwillinge nicht immer die gleichen Allergien entwickeln.

Allergien gelten als „nicht heilbar“, aber behandelbar. Neben Antihistaminika und Kortisonsprays setzen Ärzte vermehrt auf die sogenannte spezifische Immuntherapie (Hyposensibilisierung), bei der Patienten das Allergen über Monate in kleinen Dosen erhalten, bis der Körper es toleriert. Neue Studien untersuchen auch den Einsatz von Probiotika, genetischer Therapie und sogar mRNA-Impfstoffen, ähnlich wie bei Corona, gegen bestimmte Allergien.

Allergien sind also kein Zufall, sondern das Ergebnis eines hochkomplexen Zusammenspiels aus Genetik, Umwelt, Immunbiologie und Evolution. In einer Welt, die sich rasant verändert, sei es durch Klimawandel, Urbanisierung oder moderne Lebensweise, reagieren unsere Körper mit alten Schutzmechanismen auf neue Reize. Ob Allergien also eine „Fehlreaktion“ oder ein übervorsichtiger Schutzmechanismus sind, ist noch nicht endgültig geklärt. Die Forschung ist in vollem Gange und bringt jedes Jahr neue, faszinierende Erkenntnisse.

Quellen

https://www.stallergenesgreer.com/at/uber-allergien?

https://www.spektrum.de/news/gesundheit-ist-zu-viel-hygiene-schuld-an-allergien/1389433

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7844864

https://www.tagesschau.de/wissen/gesundheit/stallstaub-asthma-vorsorge-100.html

https://www.helmholtz-munich.de/newsroom/highlights-unserer-forschung/klima-und-gesundheit

https://www.who.int/publications/i/item/air-pollution-and-child-health